INDEX

建築士を目指して進路を考えているあなたにとって、大学と専門学校のどちらを選ぶかは人生を左右する大きな決断です。多くの高校生が「どっちがいいんだろう」と悩むこのテーマについて、本記事では学びの違い・受験資格・就職・費用などを客観的に比較しながら整理していきます。

注目してほしいのは、「専門2年+専攻科1年=在学中に建築士受験可能」というルートです。従来の大学4年間とは異なるこの選択肢により、より早く現場で活躍できる道が開かれています。

実践的な学びで建築士を目指す仙台工科専門学校 建築士専攻学科の事例も交えながら、あなたに合った最短ルートを見つけるお手伝いをします。

建築士になる道は一つではありません。自分がどんな建築士になりたいのか、どのように学びたいのかによって、最適な選択肢は変わってきます。この記事を読み進めながら、あなた自身の目標や状況と照らし合わせて考えてみてください。

【基礎知識】大学と専門学校、建築士養成の違いとは?

建築士を目指す進路として、大学と専門学校はよく比較される選択肢ですが、実は学びの目的や方向性が大きく異なります。どちらが優れているという話ではなく、それぞれに明確な特徴があり、目指すゴールによって適した選択肢が変わってくるのです。まずは両者の基本的な違いを理解することから始めましょう。

大学は理論重視、専門学校は実践重視

大学と専門学校では、そもそも教育の目的が異なります。大学は理論や研究を中心とした学問的なアプローチで建築を学ぶ場です。建築設計理論や構造学、環境工学などを体系的に学び、建築という学問を深く理解することを重視しています。一方、専門学校は職業実践を中心とした教育機関で、卒業後すぐに現場で活躍できる実践的なスキル習得を目的としています。

具体的な学びの内容を見ていくと、大学では建築の歴史や思想、理論的背景をじっくり学ぶ時間が確保されています。なぜこのような建築様式が生まれたのか、構造力学の理論的根拠は何かといった学問的な探求が中心です。

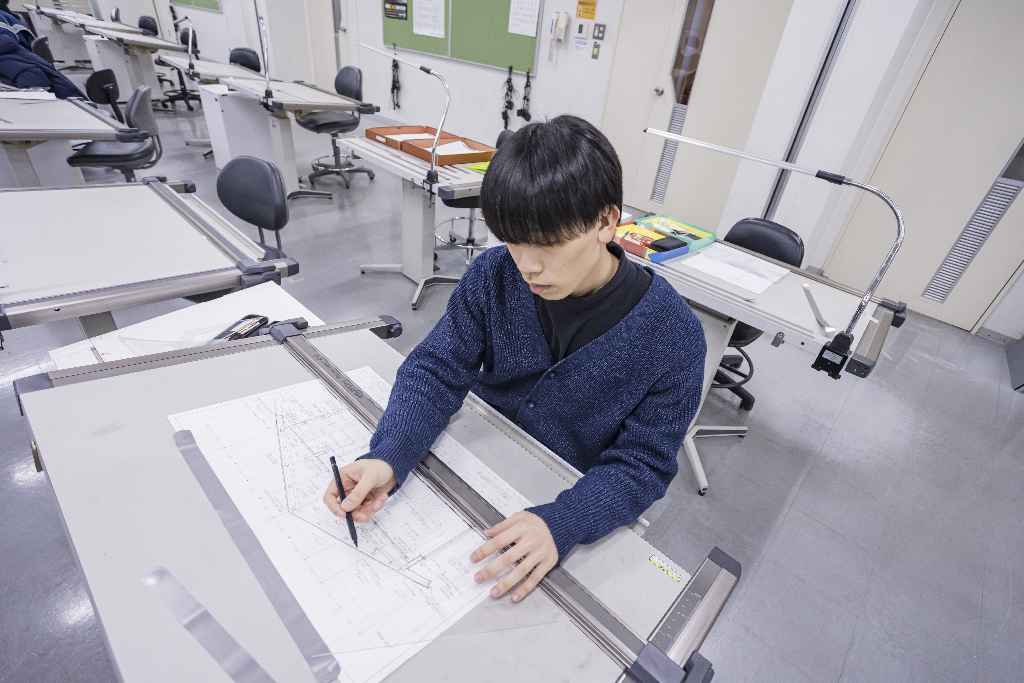

これに対して専門学校では、CADやBIMといった設計ソフトの操作技術、実際の模型製作など、まさに「手を動かす」実習が重視されています。

重要なポイントとして、大学4年を卒業しても、一般的な2年制専門学校を卒業しても、どちらも二級建築士の受験資格は得られます。

しかし、受験資格を得た後の試験対策が大きな違いとなり、卒業後は自分で試験勉強を進めなければならず、働きながらの資格取得は簡単ではありません。

そこで注目したいのが、専門学校での「2年+専攻科1年」という学びのルートです。

仙台工科専門学校 建築士専攻学科のように、基礎となる2年間の教育に加えて、専攻科で1年間集中的に建築士試験対策を行うカリキュラムを設けている学校では、在学中に受験資格を得られるだけでなく、学校のサポートを受けながら試験対策まで完結できます。

つまり、「受験資格を得る」だけでなく「合格を目指せる環境」まで用意されているのが最大の特徴です。

修業年数も重要な違いの一つです。大学は基本的に4年制で、じっくり時間をかけて学問を究めることができます。

専門学校は多くが2年制ですが、専攻科を設けている学校では合計3年間で二級建築士の受験資格取得から試験対策まで完了できます。つまり、大学より1年早く、在学中に国家試験受験を終え、合格すれば二級建築士を取得した状態で社会に出ることが可能になるのです。

講義と実習、どちらが自分に合っている?

教える側の立場や専門性も、大学と専門学校では大きく異なります。大学では主に研究者や教授陣が講義を担当します。彼らは建築学の研究者として、最新の研究成果や理論的知識を学生に伝える役割を果たしています。講義形式が中心で、大人数の学生に向けて体系的な知識を教授するスタイルが一般的です。

一方、専門学校では現役の建築士や実務経験豊富な講師が授業を担当することが多くなっています。彼らは実際の設計現場で培ったノウハウや、建築業界の最新トレンドを直接学生に伝えることができます。少人数制のクラスで、実習や演習を通じて一人ひとりの技術習得をサポートする指導スタイルが特徴です。

仙台工科専門学校では、実務経験豊富な建築士が講師として指導にあたり、現場で実際に求められるスキルを効率的に学べる環境が整えられています。

CADやBIMといったデジタル設計ツールの習得から、実際の建築現場で使える実践的な製図技術まで、就職後すぐに役立つ技能を身につけることができます。

さらに専攻科では、二級建築士試験の出題傾向を熟知した講師陣が、学科試験から設計製図試験まで徹底的にサポートしてくれます。

授業の進め方についても違いがあります。

大学では学生の自主性を重んじ、自ら課題を見つけて研究するスタイルが求められることが多いです。

これに対して専門学校では、目標とする資格取得や就職に向けて、カリキュラムが明確に組まれており、段階的にスキルを積み上げていく構造になっています。

特に専攻科を持つ学校では、二級建築士合格という明確なゴールに向けて、計画的に学習を進められる環境が用意されています。

【受験資格】二級・一級建築士になるまでの最短ルート比較

建築士を目指す上で、受験資格をいつどのように得られるかは進路選択の重要なポイントです。2020年の建築士法改正により、実務経験がなくても試験を受けられるようになりましたが、資格取得までのルートは教育機関によって大きく異なります。

ここでは、二級建築士と一級建築士それぞれについて、具体的なルートを比較していきましょう。

二級建築士を目指す場合

二級建築士は、戸建て住宅など比較的小規模な建築物の設計ができる国家資格であり、建築士になるなら、まず目指すのがこの資格です。

大学の建築系学科を卒業した場合、卒業時点で二級建築士の受験資格を得ることができます。4年間かけて建築の理論や技術を学び、卒業後すぐに試験にチャレンジできる状態になります。

ただし、試験対策は基本的に自分で行う必要があり、多くの学生は卒業後に資格学校に通ったり、独学で勉強したりしながら、実務との両立を図ることになります。受験資格を得てから実際に合格するまでには、さらに時間がかかるケースも少なくありません。

専門学校も同様に、卒業時点で二級建築士の受験資格が得られます。大学より2年早く受験資格を得られる点はメリットですが、こちらも卒業後の試験対策は自力で進めることになります。就職して働きながら試験勉強を続けるのは、大学同様に想像以上に大変な道のりです。

ここで大きな違いを生むのが、専門学校の専攻科を活用するルートです。

仙台工科専門学校のように、建築デザイン学科あるいは大工技能学科で2年間学んだ後、建築士専攻学科でさらに1年間学ぶカリキュラムでは、在学中の3年目7月に二級建築士試験を受験できます。この専攻学科では試験対策に特化したカリキュラムが組まれており、過去問題の分析や製図試験の徹底的な訓練など、合格に直結する学習を集中的に行えます。

建築士を目指す進路はいくつかあり、それぞれに違った魅力があります。

その中には、専門学校で基礎と実務力を身につけたあと、大学の3年次へ進むルートもあります。専門学校と大学、それぞれの良さを組み合わせることで「実務力と学位の両立」が実現できる学び方といえるでしょう。

このルートを選ぶメリットとして、まず専門学校の2年間で実践的なスキルをしっかり身につけられることです。CADやBIMの操作技術、模型製作、実際の設計演習など、現場で即戦力となる技術を先に習得しておけば、大学での理論学習がより深く理解できるようになります。

実践を経験した上で理論を学ぶことで、なぜその理論が必要なのか、どう実務に活かせるのかが明確になり、学びの質が格段に上がるのです。

さらに、大学を卒業することで学士号を取得できるため、大学院への進学や、大卒を条件とする企業への就職といった選択肢も広がります。建築の研究者や教育者を目指したい、あるいは将来的に大手企業や公務員として働きたいという希望がある場合、この編入ルートは非常に有効な戦略となります。

仙台工科専門学校でも、卒業後に大学編入する選択が可能です。専門学校で実践的なスキルと二級建築士の資格を取得してから、大学でより高度な理論や研究に取り組むというステップを踏むことで、実務力と学術的な知識の両方を兼ね備えた建築士として成長していけます。

ただし、この選択肢にはいくつか注意すべき点もあります。まず、編入試験に合格する必要があり、大学によっては競争率が高い場合もあります。

また、専門学校での2年間には、大学3年次編入に向けた準備期間も含まれます。そのため、専門2年+大学2年の計4年間で卒業を目指せますが、専門課程の学びと編入対策を同時に進めることになるぶん、ストレートで大学4年間を過ごす場合より負担は大きくなります。

それでも、「まずは実践的なスキルを身につけたい」「働きながら進路を再考したい」「将来的には大卒の学歴も欲しい」という人にとって、この編入ルートは十分に検討する価値があります。実際、専門学校で学んだ後に「もっと深く建築を学びたい」「研究にも興味が出てきた」と感じて編入を決意する学生は少なくありません。

編入制度の詳細や編入実績については、各専門学校と編入先の大学の両方に問い合わせて、最新の情報を確認することが大切です。単位認定の条件や編入試験の内容は大学によって異なるため、早い段階から情報収集を始めることをおすすめします。

自分のキャリアプランに合わせて、柔軟に進路を選択できるのが、この編入制度の大きな魅力といえるでしょう。

| 進路 | 受験資格を得るタイミング | 実務開始までの期間 | 試験対策のサポート |

|---|---|---|---|

| 大学(建築系学科) | 卒業後(4年) | 4年+試験合格まで | 基本的に自力 |

| 専門2年 | 卒業後(2年) | 2年+試験合格まで | 基本的に自力 |

| 専門2年+専攻科1年 | 在学中(3年目) | 3年(在学中受験可能) | 学校で徹底サポート |

仙台工科専門学校の建築デザイン学科・大工技能学科では、2年間の基礎教育後、受験資格を取得し、建築士専攻学科で在学中に二級建築士に挑戦できます。

万が一在学中に合格できなかった場合でも、卒業後の受験に向けて十分な準備ができているため、早期の資格取得が期待できます。

試験は学科試験と設計製図試験があり、特に製図試験では限られた時間内に完成度の高い図面を作成する技術が求められます。

これを独学で身につけるのは容易ではなく、経験豊富な講師から直接指導を受けられる環境の価値は非常に大きいといえるでしょう。

一級建築士を目指す場合

一級建築士は、規模や用途に制限なく、あらゆる建築物の設計ができる最上位の国家資格です。大規模な商業施設や公共建築など、社会的影響の大きなプロジェクトに携わりたい場合は、一級建築士の資格が必要になります。

2020年の建築士法改正により、大学卒業者も専門学校卒業者も、卒業後すぐに一級建築士試験を受験できるようになりました。

ただし、試験に合格しても免許登録には実務経験が必要で、大学や専門学校の修業年数に応じて2年から4年の実務経験を積まなければなりません。

大学の建築系学科(4年制)を卒業した場合、卒業後2年以上の実務経験を経て一級建築士として登録できます。

重要なのは、専門学校ルートでは二級建築士を先に取得してから一級建築士を目指すケースが多い点です。二級建築士の資格を持っていれば、実務経験の積み方も幅が広がり、より実践的な経験を積みながら一級建築士を目指せます。

どちらのルートを選ぶにしても、自分がどのタイミングで資格を取得し、どんな建築士として働きたいのかを明確にすることが大切です。詳しい受験資格や最新の制度については、公益財団法人建築技術教育普及センターの公式サイトで確認できます。

参考:建築士法(平成30年)の改正について(https://touroku.kenchikushikai.or.jp/kenitikushiho-h30-kaisei/ ) -日本建築士会連合会

【就職・年収】大学卒と専門卒、どっちが有利?

建築士を目指す上で、どこに就職してどんなキャリアを築いていくかは、進路選択において非常に重要な要素です。大学卒業者と専門学校卒業者では、就職先の傾向や初期キャリアの進み方に違いが見られます。

ただし、最終的には個人の実力と資格の有無が評価を左右するため、どちらが絶対に有利ということはありません。

大手志向なら大学、地域密着なら専門学校

大学の建築系学科を卒業した学生は、大手ゼネコンや有名設計事務所、公務員など、比較的規模の大きな組織への就職を目指す傾向があります。

大学では理論的な学びを深めてきたこともあり、大規模プロジェクトの企画段階から関わったり、構造計算や法規チェックなど専門性の高い業務を担当したりするケースが多く見られます。また、大学院に進学して研究を続け、より専門的な道を歩む選択肢もあります。

一方、専門学校卒業生は地域密着型の建設会社や住宅メーカー、工務店、リフォーム会社など、実践的な仕事に強みを持つ企業への就職が中心となります。

これは決してネガティブな意味ではなく、むしろ専門学校で身につけた実践的なスキルが即戦力として評価され、早い段階から実際の設計や現場監督を任されることが多いのです。お客様と直接コミュニケーションを取りながら、住宅の設計から完成まで一貫して関われる仕事は、建築士としての総合力を磨く絶好の機会となります。

仙台工科専門学校の卒業生の就職先を見ると、地元東北地方の建設会社や設計事務所、住宅メーカーなど、幅広い分野で活躍しています。企業側も、即戦力として期待できる人材を求めているため、実践的なスキルと資格を併せ持つ卒業生への評価は高い傾向にあります。

初任給は大学が上、でも資格があれば逆転可能

初任給については、一般的に大卒の方がわずかに高めに設定されていることが多いのは事実です。企業によっては、大卒と専門卒で給与テーブル自体が異なる場合もあります。

ただし、この差は入社時点での話であり、長期的なキャリアを考えると、実務経験と保有資格による評価の方がはるかに重要になってきます。

建築業界では、一級建築士や二級建築士といった国家資格を持っているかどうかが、昇進や給与に大きく影響します。資格を持っていれば、設計業務を単独で行える責任者として認められ、プロジェクトリーダーや管理職への道も開けてきます。

つまり、どの学校を出たかよりも、どんな資格を持ち、どれだけの実務経験を積んだかが、キャリア形成の鍵を握るのです。

また、建築士としての信頼性は、学歴ではなく実際の仕事の質で判断されます。

21歳で二級建築士取得を目指せる専門学校の強み

専門学校の専攻科ルートが持つ最大の強みは、資格取得と実務経験を早期にスタートできる点です。仙台工科専門学校のように、在学中に二級建築士の受験が可能なカリキュラムでは、合格すれば21歳や22歳という若さで有資格者として働き始めることができます。万が一在学中に合格できなかった場合でも、卒業後の受験に向けて十分な準備ができているため、早期の資格取得が期待できます。

この早期スタートがもたらすメリットは計り知れません。同年代の大学生がまだ就職活動をしている頃、すでに建築士として実務経験を積み始めているのです。建築業界では、実際の現場で学ぶことが非常に多く、早くから多様なプロジェクトに関わることで、技術力も人脈も着実に広がっていきます。

さらに、二級建築士として数年の実務経験を積んだ後、一級建築士にステップアップする道も明確です。実務の中で自分の強みや興味のある分野を見極めながら、計画的にキャリアを構築していけます。

大手企業で働きたいという希望があれば、二級建築士として実績を積んだ上で転職するという選択肢もあります。実力と資格があれば、キャリアの可能性は大きく広がるでしょう。

【学費比較】専門学校なら100万円以上安く、1年早く卒業

学費と修学期間を具体的な数字で比較します。

大学の建築系学科に4年間通う場合、私立大学では学費総額が400万円から600万円程度かかります(文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果」を参考に算出)。

これに加えて、教科書代や製図用具、CADソフトのライセンス料、さらにひとり暮らしをする場合は生活費も必要になります。4年間という期間は、じっくり学問を究めたい人にとっては充実した時間となりますが、早く社会に出て実務経験を積みたい人にとっては長く感じられるかもしれません。

一般的な2年制専門学校の場合、学費総額は200万円程度で、大学と比べると経済的負担は軽くなります。修業年数も2年間と短いため、早く卒業して働き始めることができます。

ただし、卒業後の試験対策は自力で行う必要があり、資格学校に通う場合はさらに費用がかかります。

ここで注目したいのが、専門学校の専攻科まで進むルートです。

仙台工科専門学校のように、建築デザイン学科(あるいは大工技能学科)2年と建築士専攻学科1年を合わせた3年間のカリキュラムでは、学費総額が約300万円となります。

大学の4年間と比べると、学費は100万円から300万円程度抑えられ、しかも修業期間は1年短縮できます。

| 比較項目 | 大学(4年) | 専門2年 | 専門+専攻科(3年) |

|---|---|---|---|

| 学費総額 | 約400〜600万円 | 約200万円 | 約300万円 |

| 修学期間 | 4年 | 2年 | 3年 |

| 学びの性質 | 理論・研究中心 | 実践・演習中心 | 実践+試験対策 |

| 資格取得の早さ | 卒業後に自力で対策 | 卒業後に自力で対策 | 在学中に受験可能 |

| 社会に出るタイミング | 22歳頃 | 20歳頃 | 21歳頃(資格取得済の可能性) |

この比較表を見ると、専攻科まで進むルートの優位性が見えてきます。

学費を抑えながら、大学より1年早く社会に出られるだけでなく、在学中に二級建築士の資格取得まで目指せるのです。仙台工科専門学校では、短期間で国家資格と実践スキルを両立できるカリキュラムが組まれており、コストパフォーマンスの高い選択肢として注目されています。

経済的な面を考えると、1年早く働き始めることで得られる収入も無視できません。

1年早く就職することで、大学生が4年目の学費を支払っている間に、専門学校卒業生は社会人として実務経験を積みながら収入を得られます。

ただし、初任給や年収は企業規模・地域・個人の能力により大きく異なるため、経済的メリットは一概にはいえません。重要なのは、早期に実務経験を積めることで、キャリア形成において有利なスタートを切れる点です。

さらに、二級建築士の資格を持っていれば、資格手当がつく企業も多く、収入面でのアドバンテージはさらに大きくなります。

もちろん、学費だけで進路を決めるべきではありません。

大学の4年間には、サークル活動や友人との交流、幅広い教養を身につける時間など、お金では測れない価値もあります。自分にとって何が大切かを考え、家族とも十分に相談しながら決めることが重要です。

奨学金制度や教育ローンなど、学費をサポートする仕組みもあります。各学校の学費や支援制度については、必ず最新の情報を公式サイトで確認するか、オープンキャンパスや個別相談で直接問い合わせることをおすすめします。将来への投資として、自分と家族にとって最適な選択を見つけていきましょう。

【診断】あなたに向いているのは大学?専門学校?

ここまで大学と専門学校の違いを様々な角度から比較してきましたが、結局のところ「自分にはどっちが合っているのか」が一番知りたいポイントでしょう。ここでは、あなたの目標や価値観に応じて、どの進路が適しているかを整理していきます。

建築の理論や思想を深く学び、じっくり研究に取り組みたいと考えている人には、大学が向いています。

なぜその建築様式が生まれたのか、構造力学の理論的背景は何か、環境に配慮した建築とは何かといった、学問的な探求に時間をかけたい場合は、4年間という期間と充実した研究環境がある大学が最適な選択となるでしょう。

将来的に建築の研究者や教育者を目指す場合も、大学から大学院へと進む道が一般的です。

一方、実践的なスキルを早く身につけて現場で活躍したいという人には、専門学校が適しています。

CADやBIMの操作、実際の設計演習、模型製作など、手を動かして学ぶことが好きな人、理論よりも実務を重視したい人にとって、専門学校の実習中心カリキュラムは非常に充実した学びの場となります。早く社会に出て実務経験を積みたい、お客様と直接関わる住宅設計に興味があるという人も、専門学校での学びが将来に直結するでしょう。

特に、在学中に建築士の資格取得を目指したいという明確な目標がある人には、仙台工科専門学校のような「専門2年+専攻科1年」のカリキュラムが最適です。3年間で二級建築士の受験資格を得て、在学中に試験対策まで完結できるこのルートは、効率的に資格を取得して早く現場に出たい人にとって理想的な選択肢といえます。

| タイプ | 向いている進路 | 理由 |

|---|---|---|

| 理論・設計思想を深めたい | 大学 | 4年間かけて学問的に建築を探求できる |

| 実践的スキルを早く身につけたい | 専門学校 | 手を動かす実習中心で即戦力を養成 |

| 働きながら資格を取りたい | 専門学校(夜間部) | 仕事と両立しながら学べる |

| 一級建築士を長期で目指したい | 大学→大学院 | 理論的基盤を固めて最高峰資格へ |

| 早く就職・資格取得したい | 専門+専攻科 | 在学中受験で最短ルート実現 |

| 大企業や公務員を目指したい | 大学 | 大卒要件をクリアして選択肢を広げる |

| 地域密着の仕事がしたい | 専門学校 | 地元企業との強いつながりを活かせる |

また、経済的な状況も重要な判断材料です。

学費を抑えたい、早く自立して働きたいという場合は、専門学校の方が現実的な選択となります。特に専攻科まで進むルートでは、大学よりも100万円から300万円程度学費を抑えられ、しかも1年早く収入を得られるため、経済的負担を大きく軽減できます。

キャンパスライフを楽しみたい、サークル活動や幅広い交友関係を築きたいという希望がある人は、大学の方が向いているかもしれません。

大学には様々な学部の学生が集まり、建築以外の分野の友人もできます。自由な時間も比較的多く、アルバイトや趣味に時間を使うこともできます。

一方、専門学校は授業や実習が詰まっていることが多く、自由な時間は限られますが、その分集中して技術を磨けます。

自分がどのタイプに当てはまるか考えながら、家族や先生、先輩などにも相談してみてください。オープンキャンパスや学校説明会に参加して、実際の授業風景や在校生の声を聞くことも、判断材料として非常に有効です。

最終的には、あなた自身が「ここなら頑張れる」「この環境で成長したい」と思える場所を選ぶことが、後悔しない進路選択につながります。

どちらを選んでも、建築士という夢に向かって努力する姿勢が大事であり、選んだ道で全力を尽くすことです。あなたに合った最適なルートを見つけて、建築士への第一歩を踏み出してください。

【失敗しない】建築系学校選びのチェックポイント

進路選択では、様々な情報や意見に触れることになります。中には専門学校に対する懸念の声もあるでしょう。

大切なのは、一つの意見を鵜呑みにするのではなく、自分の目標に照らして冷静に判断することです。

しかし、これは一面的な見方であり、実際には学校のカリキュラムや個人の目標によって評価は大きく変わります。後悔しない選択をするために知っておきたい注意点と、実際の成功例を見ていきましょう。

「専門学校はやめとけ」といわれる理由として、大手企業への就職が難しいことや、初任給が大卒より低くなる場合がある点が挙げられます。実際、大手ゼネコンや有名設計事務所の新卒枠では、大卒を条件とする企業が多いのは事実です。

ただし、これは新卒採用の入口に限った話です。建築分野のキャリアは、入社後に積み重ねる実務経験や取得した資格によって、ポジションや収入が大きく変わります。つまり、学歴よりも実績とスキルで評価される領域が広いのが建築業界の特徴です。

重要なのは、専門学校のカリキュラム内容をしっかり確認することです。同じ専門学校でも、学校によって教育の質や就職サポート体制には大きな差があります。

特に注目すべきは、専攻科を設けているかどうかです。専攻科があり、在学中に建築士試験の受験が可能な学校では、卒業時に資格を持った状態で就職できる可能性が高まります。

専攻科で二級建築士試験対策に特化したカリキュラムを提供している学校では、在学中に二級建築士試験の受験が可能です。学校のサポート体制のもと、合格を目指す環境が整っています。資格を持って就職することで、入社後すぐに設計業務を任され、大卒の同期よりも早く実務経験を積めるケースも珍しくありません。

注意すべきポイントとして、専門学校選びでは以下の点を確認しましょう。

まず、二級建築士や一級建築士の受験資格が得られる指定科目を履修できるかどうかです。次に、専攻科があるかどうか、そして在学中にしっかりとサポートが受けられるかどうかです。さらに、就職サポート体制や卒業生の就職実績、建築士試験の合格実績なども重要な判断材料となります。

オープンキャンパスでは、実際に在校生の話を聞くことができます。パンフレットやウェブサイトだけでは分からない学校の雰囲気や教育の質を知る貴重な機会です。

また、専門学校を選ぶ場合でも、「将来的に大学編入や大学院進学を視野に入れたい」という希望があれば、編入制度についても確認しておくと良いでしょう。選択肢を広く持っておくことで、将来的なキャリアチェンジにも柔軟に対応できます。

後悔しない進路選択のカギは、自分自身の目標を明確にすることです。

何歳までに建築士の資格を取りたいのか、どんな建築物を設計したいのか、どんな働き方を理想とするのか。これらの問いに対する答えが、あなたにとって最適な進路を教えてくれるはずです。周りの意見に流されず、自分の夢に正直に向き合って決断してください。

【2025年最新】法改正で二級建築士の需要が急増!今が資格取得のチャンス

2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法が改正され、建築士に求められる知識やスキルが大きく変わりました。

特に二級建築士の活躍の場が広がっています。これから建築士を目指す高校生の皆さんに向けて、今知っておいてほしいポイントを解説します。

二級建築士の業務範囲が大幅に拡大

2025年4月の法改正により、二級建築士が設計できる建築物の範囲が大きく広がりました。

具体的には、これまで二級建築士が設計できる建築物は「高さ13m以下かつ軒高9m以下」という制限がありましたが、法改正により「階数3以下かつ高さ16m以下」まで拡大されました。ただし、延べ面積の条件は従来通りで、木造では階数2以上3階以下の場合は1,000㎡まで、鉄筋コンクリート造や鉄骨造では階数に関わらず300㎡までとなっています。

どんな建物が設計できるようになったのかというと、これまでは一級建築士でなければ関われなかった中規模程度の建物も、条件を満たせば扱えるようになりました。

具体例として、

- 小規模店舗

- 事務所

- 保育園

- クリニック

- 共同住宅

街を見渡せば、二級建築士の業務範囲に収まる規模の建物が数多く存在しています。業務範囲の拡大は想像以上に大幅なものといえるでしょう。

すべての新築建物で省エネ基準適合が義務化

2025年4月以降に着工するすべての新築住宅・建築物に対して、省エネ基準への適合が義務付けられました。日本が2050年までにカーボンニュートラルを目指していることから、建築物の省エネ化が急務となっているのです。

建築士に求められる新しいスキルとして、断熱性能や設備効率を計算できる力が必須となりました。省エネ計算ができる建築士の需要が急速に高まっています。

そして、小規模木造2階建ての構造審査も厳格化され、建築士事務所による図面作成や申請業務の負担は急増しています。地方では一級建築士が不足している地域もあり、二級建築士の業務需要も急拡大している状況です。

「建築副主事」の創設で新たなキャリアが誕生

2024年4月1日に「建築副主事」という新しい制度が創設されました。

これまで建築主事になるには一級建築士資格と実務経験が必要でしたが、新設された「建築副主事」は二級建築士でも受験可能となりました。

二級建築基準適合判定資格者検定に合格すれば、二級建築士が設計・監理できる建築物の建築確認・検査を担えます。確認検査機関で「副確認検査員」として働く道も開かれ、二級建築士のキャリアパスが大きく広がりました。

二級建築士の転職市場が活況

日経アーキテクチュアがパーソルキャリアの協力を得て、転職サービス「doda」に掲載されていた求人情報(2025年2月時点)を対象に企業が求める建築資格を集計したところ、二級建築士は4位にランクインしました(1位:一級建築士、2位:宅地建物取引士、3位:管工事施工管理技士)。

特に地方を中心に二級建築士のニーズが高まり、募集が急増している状況が明らかになっています。

出典:日経アーキテクチュア「2級建築士の募集が急増、資格所有者のキャリアパス広がる」(2025年5月掲載)( https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00275/042800005/ )

二級建築士資格取得者は若年層が中心で、数年以内には一級建築士を取得していく人材です。企業にとっては即戦力として業務にあたり、早期に成長して上位資格取得も見込める人材として、大変魅力的な存在となっています。

仙台工科専門学校のように在学中に二級建築士の受験ができる学校では、卒業後すぐに建築士として活躍でき、企業から高く評価されるため、法改正直後の今は、新しい基準を理解し実践できる人材が強く求められており、絶好のタイミングです。

省エネ基準適合が義務化されたことで、省エネ設計ができる建築士の価値はこれまで以上に高まっています。

断熱性能の計算、窓の配置による日射調整、効率的な設備選定など、省エネに関する知識を持った二級建築士は、お客様にとって「快適で光熱費も安い住まい」を提案できる頼れる存在になります。

二級建築士は今が狙い目

法改正により、二級建築士には以下の大きなチャンスがあります。

✓ 業務範囲の拡大

階数3以下、高さ16m以下という新基準により、これまで一級建築士が担当していた中規模建築物にも関われるようになりました。

✓ 専門性の価値向上

省エネ基準適合義務化により、省エネ計算や構造計算ができる建築士の需要が急増しています。

✓ 新しいキャリアパスの誕生

建築副主事の創設により、建築確認・検査の分野でも活躍できる道が開かれました。

✓ 転職市場での高評価

求人数の増加が示すように、就職・転職において有利な状況が続いています。

今から二級建築士を目指すのは、まさにベストタイミングです。

特に在学中に二級建築士の受験ができる環境なら、卒業時には「即戦力として求められる建築士」になれる可能性が高いといえます。

建築業界の大きな変革期は、これから建築士を目指す高校生にとって大きなチャンスの時期でもあります。二級建築士という資格の価値が高まっている今こそ、建築士への道を踏み出す絶好の機会です。

出典:国土交通省「令和4年改正 建築基準法について」( https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html )

【FAQ】建築士を目指す人からのよくある質問7選

建築士を目指す進路選択において、多くの人が抱く疑問をQ&A形式でまとめました。自分の状況に近い質問を見つけて、判断材料にしてください。

Q1: 専門学校でも一級建築士になれますか?

はい、専門学校を卒業しても一級建築士になることは十分可能です。専門学校を卒業後、二級建築士の資格を取得し、その後実務経験を積むことで一級建築士の受験資格が得られます。仙台工科専門学校のように専攻科まで進んで3年間学んだ場合は、卒業後3年以上の実務経験で一級建築士の免許登録要件を満たせます。

実際、専門学校から二級建築士を取得し、実務で経験を積んだ後に一級建築士へステップアップしている建築士は数多くいます。

Q2: 在学中に建築士を受験できる学校はどこですか?

在学中に二級建築士の受験が可能なのは、専攻科を設置している専門学校です。仙台工科専門学校のように、建築デザイン学科(あるいは大工技能学科)2年と建築士専攻科1年を合わせた3年間のカリキュラムを持つ学校では、専攻科の1年間で集中的に試験対策を行い、在学中の3年目に受験できます。

一般的な建築系の専門学校や大学では、卒業後に自力で試験対策を行う必要があるため、この違いは大きなポイントです。詳細は各専門学校の公式サイトやオープンキャンパスで確認することをおすすめします。

Q3: 専門学校は大手企業への就職が難しいと聞きましたが本当ですか?

大手ゼネコンや有名設計事務所の新卒採用では、大卒を条件としている企業が多いのは事実です。

しかし、専門学校卒業でも、二級建築士や一級建築士の資格を持ち、実務経験を積んだ後であれば、大手企業への転職は十分可能です。

また、地域密着型の建設会社や住宅メーカーでも、やりがいのある仕事や成長の機会は豊富にあります。重要なのは、入社時の企業規模ではなく、自分がどんな建築士として成長していきたいかです。

Q4: 学費が心配です。奨学金や支援制度はありますか?

多くの専門学校では、日本学生支援機構の奨学金制度が利用できます。給付型奨学金や貸与型奨学金など、家庭の経済状況に応じた支援が受けられます。仙台工科専門学校の支援制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

また、学校独自の奨学金制度や特待生制度を設けている場合もあります。仙台工科専門学校をはじめ、各教育機関では経済的な相談にも対応していますので、学費面で不安がある場合は、入学相談の際に遠慮なく相談してください。早期に申し込むことで利用できる制度もあるため、早めの情報収集が大切です。

Q5: 建築士試験の合格率はどのくらいですか?難しいですか?

二級建築士試験の総合合格率は例年20%台前半で推移しており、令和6年度は21.8%でした。4人に3人が不合格となる難関試験ですが、専攻科のように試験対策に特化したカリキュラムで学べば、在学中合格も十分可能です。学科試験と設計製図試験の二段階があり、どちらも合格する必要があります。

決して簡単な試験ではありませんが、専攻科のように試験対策に特化したカリキュラムで学べば、在学中合格も十分可能です。独学で合格するのは難しいため、学校のサポートを受けられる環境かどうかが重要なポイントになります。

一級建築士はさらに難易度が高く、合格率は10%前後(令和6年度は8.8%) ですが、二級建築士として実務経験を積みながら計画的に準備すれば、合格への道は開けます。

出典:

- 過去5年間の二級建築士試験結果データ( https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/2k/2k-data.html ) -建築技術教育普及センター

- 過去5年間の二級建築士試験結果データ( https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/1k-data.html ) -建築技術教育普及センター

Q6: 建築士の年収はどのくらいですか?専門卒と大卒で差がありますか?

建築士の平均年収は、経験年数や保有資格、勤務先によって大きく異なります。初任給は大卒の方がやや高めですが、二級建築士や一級建築士の資格を取得すると資格手当がつき、実務経験を積むことで年収は上がっていきます。最終的には、学歴よりも資格と実力が年収を左右します。

専門学校卒業者は大学卒業者より早く実務経験を積み始められるため、同年齢で比較した場合、資格と経験で同等かそれ以上の年収を得ているケースも珍しくありません。

Q7: オープンキャンパスでは何を確認すればいいですか?

オープンキャンパスでは、実際の授業や実習の様子、使用する設備やソフトウェア、在校生の雰囲気を確認してください。特に重要なのは、専攻科の有無、在学中に建築士試験を受けられるか、試験対策のサポート体制、就職実績、卒業生の進路などです。

複数の学校を比較することで、自分に合った環境が見えてきます。仙台工科専門学校でもオープンキャンパスを定期的に開催していますので、ぜひ参加してみてください。

【まとめ】建築士への最短ルートはこれだ!

ここまで、大学と専門学校の違いを様々な角度から詳しく見てきました。学びの内容、資格取得のルート、就職先の傾向、学費と時間、そして最新の業界トレンドまで、建築士を目指す上で知っておくべき情報を総合的に整理してきました。

重要なのは、自分がいつ、どんな形で建築士として働きたいかを明確にすることです。21歳で二級建築士として働き始めたいのか、それとも22歳で大学を卒業してから一級建築士を目指したいのか。住宅設計で地域の人々に貢献したいのか、それとも大規模な公共建築に携わりたいのか。

こうした問いに対する答えが、あなたにとっての最短ルートになります。

在学中に建築士受験ができる仙台工科専門学校 建築デザイン学科+建築士専攻学科のようなルートは、「早く現場に出たい」「手を動かすのが好き」「資格を確実に取りたい」という人に最適です。

3年間で二級建築士の受験資格取得から試験対策まで完結し、大学より1年早く、しかも資格を持った状態で社会に出られる可能性があります。学費も大学より100万円から300万円程度抑抑えられるため、経済的な負担も軽減できます。

どの道を選んだとしても、建築士になるためには努力が必要です。資格試験は決して簡単ではありませんし、現場に出てからも学び続ける姿勢が求められます。

しかし、建築士という仕事には、人々の暮らしを支え、街の風景を作り、未来に残る建物を生み出すという、大きなやりがいがあります。

あなたの夢に向かって、自分に合った道を選び、全力で取り組んでください。

専門学校2年+専攻科1年を詳しく知りたい方は、仙台工科専門学校のオープンキャンパスで疑問や不安を解決しましょう。

仙台駅から徒歩7分。情報・建築・インテリア・大工・測量・土木が学べる専門学校です。

「建築・大工・測量・土木・情報」の7学科を設け、充実した環境の下で行われる現場さながらの実習で即戦力となる技術を習得。きめ細かい試験対策で国家資格取得を目指し、業界の最前線で活躍する人材を育成します。