INDEX

人材開発支援助成金とは、国が企業の人材開発を後押しするための制度です。

今回紹介する助成金は、企業が社員教育を積極的に進める際の費用負担を軽減し、企業全体の業績向上を目的としています。

しかし、助成金を利用する際は要件を満たす必要があるのをご存じでしょうか。

そこで本記事では「人材開発支援助成金」について詳しく解説します。

人材開発支援助成金とは?

人材開発支援助成金は、企業が雇用保険被保険者(正規雇用労働者・有期契約労働者等を含む)の教育やスキルアップを積極的に進める際、費用負担を一部国が支援する制度です。

助成金の具体例として、社員が業務に直接関連する知識やスキルを習得するための研修費用を国が援助します。

なお、人材開発支援助成金とよく混同される制度がキャリアアップ助成金です。キャリアアップ助成金は、パートタイマーやアルバイト、派遣労働者などの非正規雇用労働者が対象で雇用の安定と処遇改善が主な目的です。

主な対象事業主と受給条件

人材開発支援助成金の対象事業主と受給条件は以下のとおりです。

- 雇用保険適用事業所の事業主

- 企業の人材育成計画期間内に新しい人材育成制度を導入し、制度を雇用する被保険者に適用している事業主

- 労働者向けに事業内職業能力開発計画を作成のうえ、労働者に情報共有している事業主

- 事業主が職業能力開発推進者を選任している事業主

- 規定期間内に会社都合で雇用する被保険者を離職させていない事業主

- 助成金を利用する被保険者に対し、所定労働時間労働した場合と賃金を支払う事業主(ただし、無給の教育訓練休暇等制度を除く)

- 助成金支給に関係する書類などを整備、5年間保存している事業主

- 助成金支給・不支給の決定で必要があれば、管轄労働局長の要求にて書類の提出ならびに実地調査に協力する事業主

人材開発支援助成金のコース

人材開発支援助成金は、企業のニーズや課題に対応した数多くのコースが設けられています。

これらのコースを有効活用することで、社員のスキルアップが期待できるでしょう。

人材育成支援コース

人材育成支援コースは、次の3つの訓練メニューを用意しており、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等の助成を行います。

- 人材育成訓練 :10 時間以上のOFF-JTによる訓練

- 認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

- 有期実習型訓練 :有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

大学や専門学校等の講座は、このコースが対象となります。

教育訓練休暇付与コース

社員が自分の休暇を利用し、研修などに参加した際の費用を助成します。

本制度の目的は、社員が休暇を利用して自身のスキル向上や知識の習得に注力できる環境整備です。

本制度は、以下に記載する3つのコースがあります。

- 教育訓練休暇制度:3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成

- 長期教育訓練休暇制度:30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成

- 教育訓練短時間勤務等制度:30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主に助成

人への投資促進コース

令和4年4月に新設されたコースで、企業が人材育成に積極的に取り組むためにさまざまな支援を提供します。

サブスクリプションサービスを利用した研修や、IT分野に特化した研修など、各企業の育成目標や目的に応じた利用が可能です。

具体的なメニューとして、5つの主要な項目が用意されています。

- 定額制訓練(サブスクリプション型)

- 高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練

- 情報技術分野認定実習併用職業訓練

- 自発的職業能力開発訓練

- 長期教育休暇等制度

さらに、令和5年から本コースの対象者および対象訓練が拡充され、より多くの方々が利用できるようになりました。

具体例としては「情報技術分野認定実習併用職業訓練」の対象者を、有期契約労働者等を含めた雇用保険被保険者に拡大しています。

これにより、正規雇用だけでなく契約社員の方でもITスキルを学べる機会が増加しました。

事業展開等リスキリング支援コース

企業が新規の事業立ち上げや事業展開を行う際、新しい分野で必要となる知識やスキルを学ぶための研修費用を助成する制度です。

また、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する際も助成金の対象です。

現代のビジネス環境ではデジタル技術の進化とともに、企業は常に最新のビジネスモデルを更新しなければ生存競争に勝ち残れません。

DXを成功させるには、社員の新たなデジタル技術や知識の習得が必要不可欠です。

したがって、新たな事業展開やDX推進を進める企業にとって、事業展開等リスキリング支援コースは大きな助けとなるでしょう。

建設労働者認定訓練コース

建築業に従事する労働者が新しい技術や知識を習得し、職業能力を向上させるための重要な制度で認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合にその費用を一部助成します。

認定訓練とは、職業能力開発促進法で決められた指導員による訓練です。

この法律は建築業で働く人々の雇用安定と社会発展と併せて、労働者が研修を通じて学びを得る機会を確保する狙いがあります。

なお、本コースには普通課程や短期課程、高度職業訓練、指導員訓練など多様な種類があるため、労働者のキャリア目標に適した研修受講が可能です。

建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースは、若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合、その費用を一部助成する制度です。

技能実習の一例として、「足場の組み立て等主任者技能講習」があげられます。

この技能講習は、建設現場での安全性や作業効率を高めるには必要不可欠な講習です。

なお、助成金制度を利用するには、労働者が1日1時間以上の技能実習が条件です。

障害者職業能力開発コース

障害者の雇用促進と、雇用継続を目的とした制度で、障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成します。

本コースの対象となるのは以下の1・2に該当する方々です。

- 身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・高次脳機能障害のある方・難治性疾患のある方

- 職業訓練を受ける必要があるとハローワークの所長が承認した方、雇用されている企業から職業訓練通知書で通知を受けた方

上記要件を満たす方が障害者職業能力開発コースを利用すると、ビジネススキルの向上が期待できます。

企業側としても障害者の能力向上により活躍できる環境を提供しやすくなるため、双方にとって多くのメリットがあります。

人材開発支援助成金の手続きの流れ

ここでは、人材開発支援助成金の手続きの流れを解説します。

1.都道府県労働局に訓練実施計画届の提出

申請手続きで最初に行うべきことは、「職業能力開発推進者」の選任です。

企業内で研修や訓練を行う際、中心となって推進する重要な役割を果たします。

職業能力開発推進者の選任後は、「訓練実施計画届」の作成に移ります。

訓練実施計画書は、人材育成訓練の全体像がわかる重要な書面です。

そして、訓練実施計画書の作成が完了したら都道府県労働局に提出します。

なお、訓練開始1か月前までに提出する必要があります。(コースによって期限が異なる場合があるため、詳細は管轄労働局にご確認ください)

2.計画書に沿って訓練を実施等

都道府県労働局に提出した訓練実施計画書に基づき、企業は対象者に対して研修や訓練を行います。

計画書によって明確に設定された目標に向けて、対象者のスキル向上を目指します。

3.訓練終了後、支給申請書の提出

訓練が計画どおりに進めば、次のステップは「支給申請書」の提出です。

提出期限は訓練終了後、2か月以内に行わなければなりません。

提出すべき書類は、「支給申請書(訓練様式第5号)」、「賃金台帳」、「出勤状況」など複数あるので注意が必要です。

4.助成金の支給または不支給の決定

企業から提出された書類を労働局が審査し、助成金の支給有無を決定します。

人材開発支援助成金は審査項目が多数あるため、ほかの助成金に比べて支給までに時間がかかるかもしれません。

支給時期を確認したい場合は、労働局に問い合わせをするとよいでしょう。

5.助成金の受給

労働局の審査が通過すれば、助成金の受給が成立します。

その後、労働局から企業側に「支給決定通知書」が通知されます。

通知から約2週間後、企業が指定した口座に助成金が振り込まれて手続き完了です。

人材開発支援助成金に関する注意点

助成金を申請するときは、注意するポイントがあります。ひとつは、企業側で作成した書類です。

労働局に提出した書類は、原則差し替えができません。

したがって、提出前には入念にチェックして間違いや漏れがないかの確認が必要です。

もうひとつは、企業が行う訓練や研修がすべて助成金の対象になるわけではありません。例えば、管理者向け研修、接遇・マナー研修、安全衛生に関する法定研修などは原則対象外となります。

どの費用が助成金の対象となるのかあらかじめ労働局に確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、人材開発支援助成金について解説しました。

助成金を申請する際は提出する書類の不備確認や、訓練や研修が助成金の対象となるか否かの事前確認も必要です。

人材開発支援助成金の活用を考えている企業担当者は、今回の記事を参考に教育制度の見直しを検討してはいかがでしょうか。

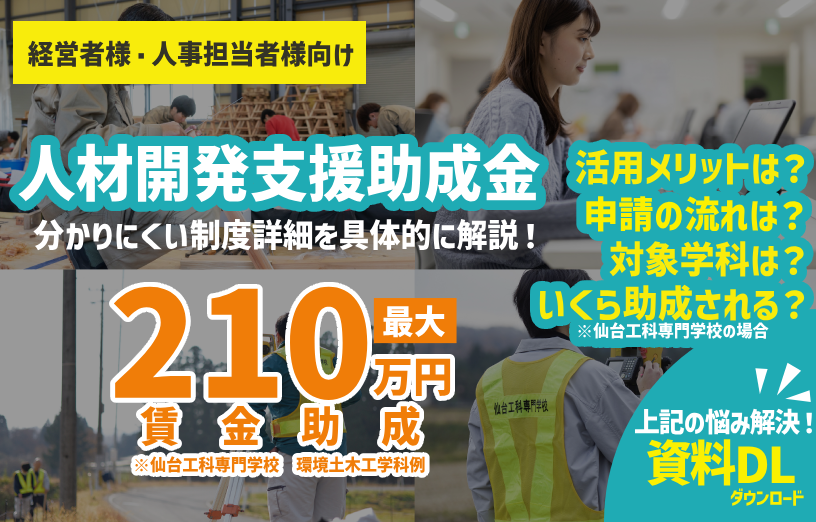

また人材開発支援助成金について、仙台工科専門学校で活用した場合の具体的金額や申請方法、対象学科についてなどが分かる資料をご用意しました。

実際に助成金を利用し、入学している事例もございますので、不明点があればご相談もいただけます。

下記よりダウンロードのうえ、活用ください。

仙台工科専門学校 パンフレット請求はこちら

仙台駅から徒歩7分。情報・建築・インテリア・大工・測量・土木が学べる専門学校です。

「建築・大工・測量・土木・情報」の7学科を設け、充実した環境の下で行われる現場さながらの実習で即戦力となる技術を習得。きめ細かい試験対策で国家資格取得を目指し、業界の最前線で活躍する人材を育成します。