INDEX

「建築士になりたい」という夢を持ちながらも、受験資格の取得方法や最短ルートがわからず悩んでいませんか?この記事では、建築士を目指す方に向けて、最新の受験資格制度や効率的な資格取得法を、仙台工科専門学校の教育プログラムを交えて解説します。高校生から社会人まで、あなたの状況に合った最適な建築士へのルートを見つけましょう。この記事は建築士の資格取得方法について詳しく説明しております。建築士のなり方については下記記事を参照ください。

変化する建築士資格制度を知ろう

建築士は建築物の設計や工事監理を担う国家資格で、建築業界の要となる重要な存在です。資格には3種類あり、それぞれ設計できる建物の範囲や必要な受験資格が異なります。法改正により受験資格要件も変わってきていますので、最新情報を理解しておくことが重要です。

無制限の設計権限を持つ一級建築士

一級建築士は建築士の最高峰で、国土交通大臣から与えられる資格です。高層ビルやホテル、病院、学校など、規模や用途に制限なくあらゆる建築物の設計・工事監理ができます。

東北地方でもさまざまな建築プロジェクトが進行する中、一級建築士の需要は高まっています。仙台市の再開発事業や公共施設の設計、東日本大震災からの復興プロジェクトなど、幅広い分野で活躍の場があります。

住宅設計の主役・二級建築士

二級建築士は都道府県知事から交付される資格で、木造建築物や中小規模の建築物(3階建て以下、延べ面積500㎡以下)の設計・工事監理を行えます。一般住宅や小規模店舗、事務所などの設計が主な業務となります。

東北地方では、豪雪地域特有の住宅設計や伝統的な建築様式を取り入れた住宅など、地域の気候や文化に根ざした設計スキルが求められるため、地域に密着した活動をする二級建築士の価値は非常に高いです。

伝統技術を継承する木造建築士

木造建築士は木造の建築物(2階建て以下、延べ面積300㎡以下)に特化した資格です。日本の伝統的な木造建築技術や工法を活かした設計が可能です。

東北地方は古くから木造建築の技術が発達してきた地域であり、宮城県や岩手県には重要文化財に指定されている木造建築物も多く存在します。東北の気候に適した伝統的な民家の知識や、雪国の特性を活かした木造建築の設計能力を持つ木造建築士は、地域の建築文化を継承する重要な担い手となっています。

2025年度版 建築士受験資格の最新要件

建築士の受験資格は令和2年の法改正で大きく変わりました。従来は実務経験が必須でしたが、現在は学歴要件を満たせば実務経験がなくても受験できるようになり、資格取得へのハードルが下がっています。この改正を受けて建築士を目指すケースも増えています。

一級建築士を目指すための条件

一級建築士を受験するには、主に次のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 大学・専門学校での指定科目修了:建築系学科で定められた科目を履修して卒業

- 二級建築士または建築設備士の資格保有:取得後すぐに一級建築士試験の受験が可能

- 特別認定者:国土交通大臣が特に認める者(外国大学卒業者など)

仙台工科専門学校の建築デザイン学科は、一級建築士指定科目履修学科として認定されており、卒業すれば一級建築士試験の受験資格を得られます。ただし、免許取得には試験合格後に実務経験が4年以上必要です。

学歴別に見た一級建築士免許登録に必要な実務経験年数

- 大学(建築系学科):2年以上

- 短期大学(3年制):3年以上

- 専門学校・短期大学(2年制):4年以上

二級建築士受験資格の最新要件

二級建築士の受験資格も法改正により変化しています。令和2年以降は、以下のいずれかの条件で受験資格を得られます。

- 指定科目を修めて卒業した工業高校建築科卒業者:卒業後すぐに受験可能(ただし、二級建築士の免許登録には学歴に応じた実務経験(高等学校・中等教育学校卒業者は2年以上)が必要です。)

- 建築系以外の学歴の場合:7年以上の建築実務経験が必要

仙台工科専門学校の建築デザイン学科と大工技能学科はどちらも二級建築士受験資格が得られ、卒業後すぐに受験・合格後は免許登録も可能です(専門学校2年制卒業者は実務経験0年で免許登録可能)。

工業高校から仙台工科専門学校へ進学した方は工業高校で建築の基礎の上に、専門学校でさらに専門知識を深めることで、効率的に二級建築士を目指せます。受験資格は得ているため在学中から受験が可能ですが、免許登録には2年以上の実務経験が必要となります。

建築士への最短ルート徹底分析

建築士を目指す方にとって「最短・最速で資格を取るにはどうすればよいか」は重要な関心事です。状況別に最適なルートを紹介します。

高校生が選ぶべき建築士への最短ルートは?

高校生の場合、卒業後の進路選択が建築士になるまでの期間を左右します。

普通科高校生の場合

- 専門学校ルート(最短): 仙台工科専門学校などの2年制専門学校に進学し、卒業後すぐに一・二級建築士試験を受験。20〜21歳で二級建築士の資格取得が可能です。(実務経験免除で免許登録可能)一級建築士は国家試験合格に加え、実務経験4年以上を経て免許登録可能です。※一級建築士指定科目履修学科の場合

- 大学ルート: 東北大学、東北工業大学などの建築系学部に進学。卒業後、22〜23歳で二級建築士の資格取得が可能です。(実務経験免除で免許登録可能)。一級建築士は国家試験合格に加え、実務経験2年以上を経て免許登録可能です。

工業高校建築科生の場合

- 専門学校ルート(最短): 工業高校での基礎知識を活かし、専門学校で応用力を身につけることで、効率的に二級建築士を目指せます。受験は在学中に可能ですが、免許登録には実務経験2年以上が必要です。

- 就職ルート: 高校卒業後に建設会社や設計事務所に就職し、実務経験を積みながら資格取得を目指します。工業高校建築科卒業と同時に二級建築士受験資格は得ているため、国家試験合格前後で2年以上の実務経験を積むことで二級建築士の免許登録が可能です。

工業高校から専門学校へ進学する方は「高校で学んだ知識を活かして、専門学校でさらに実践的な技術を磨きたい」という理由や「できるだけ早く二級建築士を取得したい」という理由が多いです。

大学と専門学校、自分に合った選択は?

建築士を目指す上で、大学と専門学校にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

専門学校のメリット

- 短期間(2年)で効率的に専門知識を習得できる

- 実務に直結した実践的な技術や知識を身につけられる

- 二級建築士試験対策が充実しており、早期の資格取得が可能

- 学費が比較的安く、経済的負担が少ない

仙台工科専門学校ならではの強みとして、一級建築士指定科目履修学科としての認定を受けていることが挙げられます。大学と同様に一級建築士の受験資格が得られるため、専門学校でありながら、将来のキャリアの幅を広げられます。

大学のメリット

- 建築学の理論や幅広い教養を学べる

- 研究活動を通じて深い専門性を身につけられる

- 就職後のキャリアパスが多様

- 社会的評価が高い

どちらを選ぶかは、自分の目標や価値観、経済状況によって異なります。短期間で実践的なスキルと資格取得を目指したい方は専門学校、より理論的・学術的なアプローチで建築を学びたい方は大学が適しているでしょう。

ステップアップ戦略:二級から一級建築士へ

多くの建築士が選ぶルートは、まず二級建築士を取得し、その後一級建築士を目指すという方法です。このアプローチのメリットは下記の通りです。

- 実務経験を積みながら学習できる: 二級建築士として働きながら、実務経験と一級建築士の勉強を同時に進められます。

- 収入を得ながら資格取得を目指せる: 経済的な不安なく次のステップを目指せます。

- 実践的な知識が試験に活かせる: 実務で得た知識や経験が、一級建築士の試験対策に直結します。

仙台工科専門学校の建築系学科紹介

仙台工科専門学校は東北地方の建築業界を支える人材を多数輩出してきた歴史ある専門学校です。建築士を目指す学生のために、特色ある学科を用意しています。

建築デザイン学科の特徴

建築デザイン学科は、一級建築士指定科目履修学科として認定されており、卒業後に一級・二級建築士の受験資格が得られます。2年次からは「インテリア系」と「設計施工系」のいずれかを選択して、より専門的に学ぶことができます。

この学科の特徴的なカリキュラムとして、東北地方の気候風土に合わせた住宅設計や、仙台市の街並みを活かした商業施設の設計実習などがあり、実践的なスキルを身につけられます。

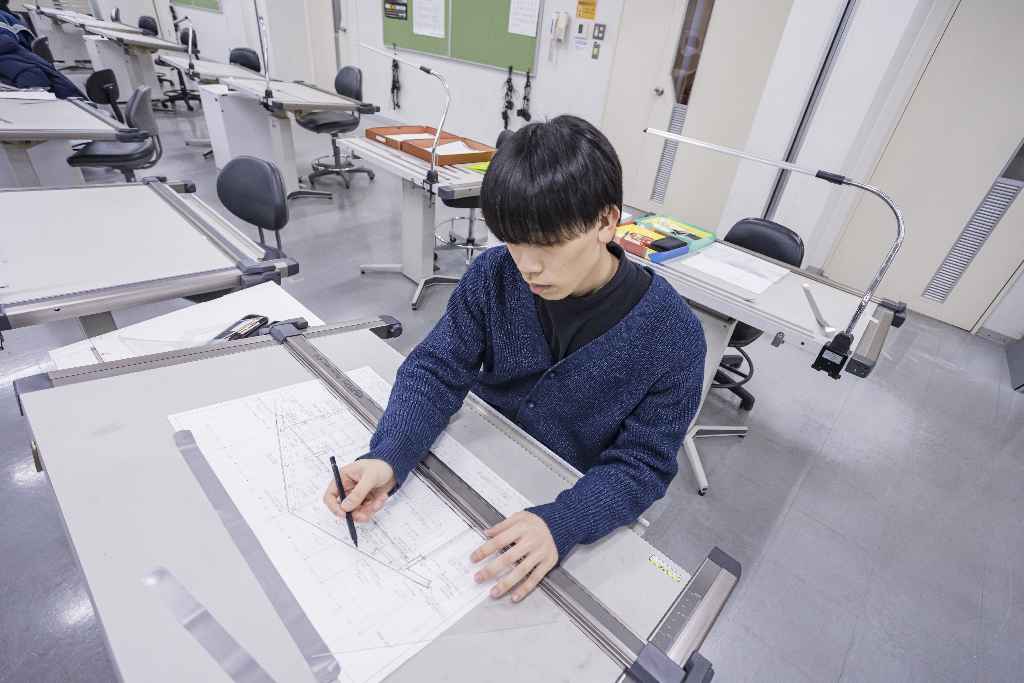

大工技能学科の特徴

大工技能学科は、伝統的な日本の「匠」の技術と現代の建築技術の両方を学べる学科で、特に実技実習に重点を置いたカリキュラムが特徴です。この学科の卒業生は実務経験免除で卒業後すぐに二級建築士試験を受験でき、合格後はすぐに免許登録が可能となります。

東北地方は豪雪地域が多く、雪の重みに耐える頑丈な木造建築の技術が発達してきました。大工技能学科では、こうした地域特有の技術も学べます。「宮床実習場」では、実物大の建築物を実際に建てる経験ができ、理論だけでなく実践的な技術も身につけられます。

建築士専攻学科(2025年度新設)の特徴

2025年度から新設された建築士専攻学科は、二級建築士国家試験対策に特化した1年制の学科です。建築デザイン学科や大工技能学科の卒業生が対象で、集中的に試験対策を行います。

この学科では、過去の試験傾向を分析し、弱点を克服するためのカリキュラムが組まれています。学科試験対策では、構造力学や建築法規などの苦手分野を集中的に学び、製図試験対策では時間内に質の高い図面を作成する訓練を重ね、地元での活動を視野に入れた建築士を効率的に育成します。

建築士試験データと合格のための対策法

建築士試験は難易度が高く、綿密な対策が求められます。ここでは、試験データと効果的な対策法を紹介します。

一級建築士試験のデータと傾向

2024年の一級建築士試験の全国平均合格率は以下の通りです。

- 学科試験合格率:23.3%(6,531名/28,067名)

- 設計製図試験合格率:26.6%(3,010名/11,306名)

- 総合合格率:8.8%

受験者の傾向として、構造計算や環境工学など基礎的な分野での安定した得点が合格のカギとなっています。一方で、近年の法改正や最新の建築設備に関する問題は多くの受験者が苦手としている分野です。

多くの専門学校では、こうした傾向を分析し、弱点強化に重点を置いたカリキュラムを提供しています。模擬試験と解説講座を組み合わせることで、効率的な学習が可能です。

二級建築士試験の対策と合格率アップのコツ

2024年の二級建築士試験の全国合格率は21.8%(学科試験:39.1%、設計製図試験:47.0%)です。より効率的に合格するためのポイントは以下の通りです。

- 過去問の徹底分析: 過去5年間の試験を解くことで出題傾向を把握しましょう。特に法規や構造計算の問題は類似した形式で出題されることが多いです。

- 苦手分野の集中強化: 自分の弱点を早期に発見し、重点的に対策することが効率的です。特に計算問題は反復練習が効果的です。

- 製図試験の時間配分訓練: 製図試験では時間内に質の高い図面を完成させる必要があります。実際の試験と同様の時間配分で模擬試験を繰り返し、時間管理能力を養成しましょう。

- 専門学校の対策講座活用: 独学では難しい部分も、専門的なサポートを受けることで効率よく学習できます。

建築実務経験の効果的な積み方

建築士として登録するためには、試験合格後に一定期間の実務経験が必要です。効果的に実務経験を積む方法を紹介します。

実務経験を積める代表的な職場

建築士の実務経験として認められる業務を行える代表的な職場は以下の通りです。

- 設計事務所: 全国に数多くの設計事務所があり、建築設計の中心的な場です。小規模な事務所では幅広い業務を経験でき、大規模な事務所では専門的なスキルを磨けます。

- 建設会社(ゼネコン): 大手建設会社では、再開発プロジェクトや大規模商業施設など、多様な建設プロジェクトに携わることができます。設計部門や施工管理部門などで実務経験を積めます。

- ハウスメーカー: 全国展開している大手ハウスメーカーや地域密着型の会社では、住宅設計や施工管理の実務経験を積むことができます。設計部門や工事管理部門などに配属されると良いでしょう。

- 公共団体の建築部門: 都道府県や市区町村などの地方自治体の建築部門では、公共施設の設計や管理、建築確認申請の審査など、幅広い業務を経験できます。

建築士に求められる実務スキル

建築士として活躍するためには、地域を問わず以下のようなスキルが求められます:

- 環境対策の設計技術: 気候変動に対応した環境配慮型の建築設計技術が今後ますます重要になります。

- 省エネ・断熱技術: 省エネ基準の強化に伴い、高断熱・高気密住宅の設計技術の需要が高まっています。

- 耐震・免震技術: 日本全国が地震国であるため、最新の耐震・免震技術の知識は必須です。

- BIM/CAD技術: 3次元モデリングや最新のCADソフトを使いこなす能力は、現代の建築設計に欠かせません。

これらのスキルを身につけることで、就職や独立開業の際に大きなアドバンテージとなります。

社会人から目指す建築士への道

すでに社会人として働いている方でも、建築士を目指すことは可能です。社会人が建築士資格を取得した事例を紹介します。

社会人のための学習プラン

社会人が建築士を目指す方法としては下記の方法があります。

- 夜間・通信制学校の活用: 多くの専門学校では、社会人向けの夜間コースや週末集中講座を提供しています。仕事と両立しながら学べる環境が整っています。

- オンライン講座の活用: 全国展開している建築士養成学校のオンライン講座を利用することで、場所を選ばず学習することができます。

- 建設会社でのOJT: 建設関連企業に就職し、実務経験を積みながら資格取得を目指す方法もあります。多くの企業では資格取得支援制度も充実しています。

効率的な学習戦略

社会人が効率的に建築士資格を取得するためのポイントは下記のようなものが考えられます。

- 明確な目標設定: 取得したい資格(二級or一級)と期限を設定し、逆算して学習計画を立てましょう。

- 講座や模擬試験の活用: 全国で開催される試験対策講座や模擬試験を積極的に活用しましょう。

- 建築士とのネットワーク構築: 日本建築士会などの団体に参加し、すでに資格を持つ建築士との交流を深めることで、実践的なアドバイスが得られます。

- 建築事例研究: 多様な建築事例を研究することで、試験だけでなく実務にも役立つ知識を身につけられます。

多くの専門学校では、社会人学生向けの特別カリキュラムも用意されており、効率的な学習をサポートしています。全国で毎年数百名の社会人が専門学校を通じて建築士資格を取得しています。

建築士に関するよくある質問(FAQ)

建築士試験はいつ行われますか?

建築士試験は全国一斉に実施されます。二級建築士試験は例年7月に学科試験、9月に設計製図試験が実施されます。一級建築士試験は学科試験が7月、設計製図試験が10月頃に行われます。

2025年度の試験日程(予定)

- 二級建築士学科試験:2025年7月6日(日)

- 二級建築士設計製図試験:2025年9月14日(日)

- 一級建築士学科試験:2025年7月27日(日)

- 一級建築士設計製図試験:2025年10月12日(日)

工業高校出身でも建築士になれますか?

はい、工業高校建築科を卒業した方も建築士になることができます。工業高校建築科であれば、卒業後すぐに二級建築士試験の受験資格を得ることができます(免許登録には実務経験が必要な場合があります)。

工業高校から建築士になるルートは主に2つあります。

- 専門学校進学ルート: 専門学校に進学して専門知識を深め、在学中から二級建築士試験に挑戦できます。

- 就職ルート: 建設会社や設計事務所に就職し、実務経験を積みながら二級建築士を目指します。

社会人でも建築士の勉強はできますか?

はい、全国各地には社会人が働きながら建築士を目指せる教育機関があります。多くの専門学校では社会人向けのカリキュラムも提供しており、夜間や週末を活用した学習が可能です。

実務経験を積みながら学べる環境としては、

- 通信制コース: 自宅での学習とスクーリングを組み合わせた効率的な学習方法

- 週末集中講座: 平日は仕事に集中し、週末に集中して学習する方法

- 企業内研修との連携: 勤務先と連携した学習プログラム

まとめ:建築士を目指すあなたへのアドバイス

建築士を目指す道は一つではありません。あなたの状況に合わせて最適なルートを選びましょう。

高校生の皆さんへ

進路選択は人生の大きな分岐点です。建築系専門学校なら実践的技術と資格取得を効率よく目指せます。一方、大学では理論と幅広い知識を身につけられます。選択肢は豊富にあります。二級建築士の早期取得を目指すなら専門学校、研究職も視野に入れるなら大学と、目標に合わせて選ぶとよいでしょう。

社会人の皆さんへ

仕事を続けながらでも建築士の道は開かれています。夜間・週末講座や通信教育を活用しましょう。建築知識への需要は全国的に高まっています。あなたのこれまでの経験と建築知識を組み合わせることで、独自の価値を生み出せるでしょう。

建築業界ですでに働いている方へ

現場での実務経験を資格取得に活かしましょう。二級建築士から一級建築士へのステップアップも視野に入れれば、キャリアの幅がさらに広がります。自分の専門分野を極めるも良し、幅広い知識を身につけるも良し、あなたならではのキャリアプランを描いてみてください。

建築士の資格取得は容易ではありませんが、全国どこでも建築士の需要は高く、活躍の場は豊富です。専門学校や各種講座を活用し、確かな知識と技術を身につけることで、日本の建築文化の発展に貢献できる建築士を目指しましょう。

最短ルートで建築士をめざすなら仙台工科専門学校のオープンキャンパスへ

仙台工科専門学校では、建築デザイン学科や2025年度新設の建築士専攻学科に興味をお持ちの方向けに、オープンキャンパスを開催しています。各学科の特長についての説明や、体験型授業、学費や就職についての相談など、様々な情報を得ることができます。

大学との違いは?実際にどんなことを勉強するの?学費はどれくらい?

そんな疑問を解決できる1日になると思います。建築の道に進みたいと考えている方は、ぜひオープンキャンパスに参加して、自分の目で確かめてみてください。

仙台駅から徒歩7分。情報・建築・インテリア・大工・測量・土木が学べる専門学校です。

「建築・大工・測量・土木・情報」の7学科を設け、充実した環境の下で行われる現場さながらの実習で即戦力となる技術を習得。きめ細かい試験対策で国家資格取得を目指し、業界の最前線で活躍する人材を育成します。